『具体と抽象』は、物事を抽象的に捉えることの大切さを、わずか133ページで教えてくれる良書です。具体と抽象を往復することで、思考力を今まで以上に深めることができます。

本書を読むことで、理論だけではなく、実生活や仕事に直結する実用的な知見が得られました。

今回は『具体と抽象』を読んで得られた学びと、私の実体験から得た教訓についてもご紹介していきます。

抽象化を制する者は、思考を制すぜ!

- 抽象思考に興味がある

- 日々のコミュニケーションに違和感を感じる

- ビジネスや日常での思考法を改善したい

- 本質を捉えるための思考方法を学びたい

- 実体験に基づく学びを得たい

具体と抽象の特徴は?

具体と抽象、それぞれの特徴を理解しよう

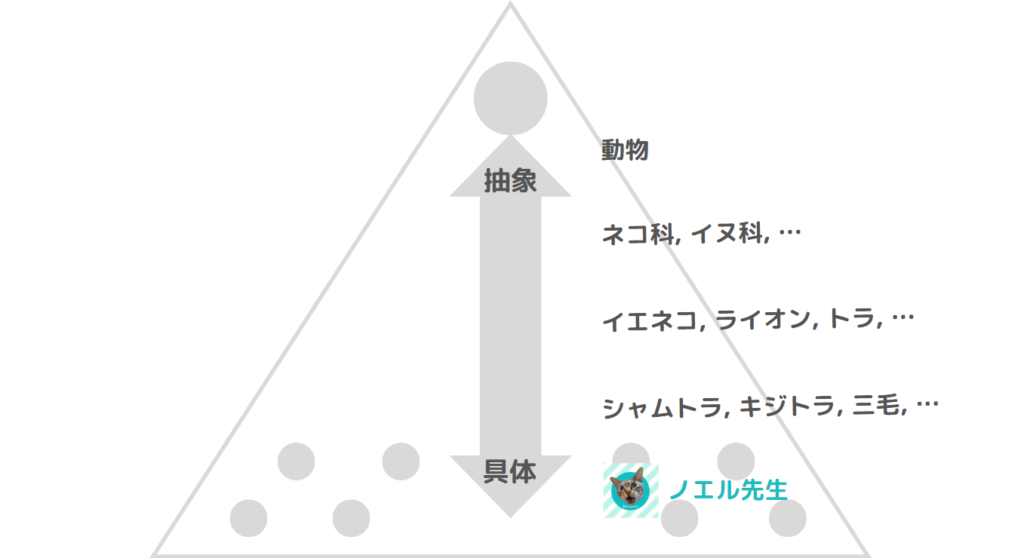

具体的な情報はわかりやすく理解しやすい一方、抽象的な情報は少し難しいと感じるかもしれません。しかし、抽象は物事の本質を捉えるために必要な視点です。

「解釈の自由度が高い」=「応用が効く」ということであり、抽象化の最大の強みといえます。

| 具体 | 抽象 | |

| 可視性 | 目に見える | 目に見えない |

| 実体とのつながり | 直結 | 乖離(しているように見える) |

| 解釈の自由度 | 低い | 高い |

| 応用 | 効かない | 効く |

| 世界観 | 実務家 | 学者 |

「計画と実行」にフォーカスすると、次のような対比構造になります。

| 具体 | 抽象 | |

| 期間 | 短期 | 長期 |

| 行動の容易さ | 簡単 | 難しい(翻訳が必要) |

| 解釈の自由度 | 低い | 高い |

| 適用範囲 | 狭い | 広い |

| 結果の是非判断 | 簡単 | 難しい |

| 感情への訴求 | あり(強い) | なし(弱い) |

抽象度が高い課題を行動に移すのは、容易ではありません。そのような課題を前進させたいときは、具体性の高いタスクにチャンク化することが有効です。

抽象化は本質を捉えるためのツール

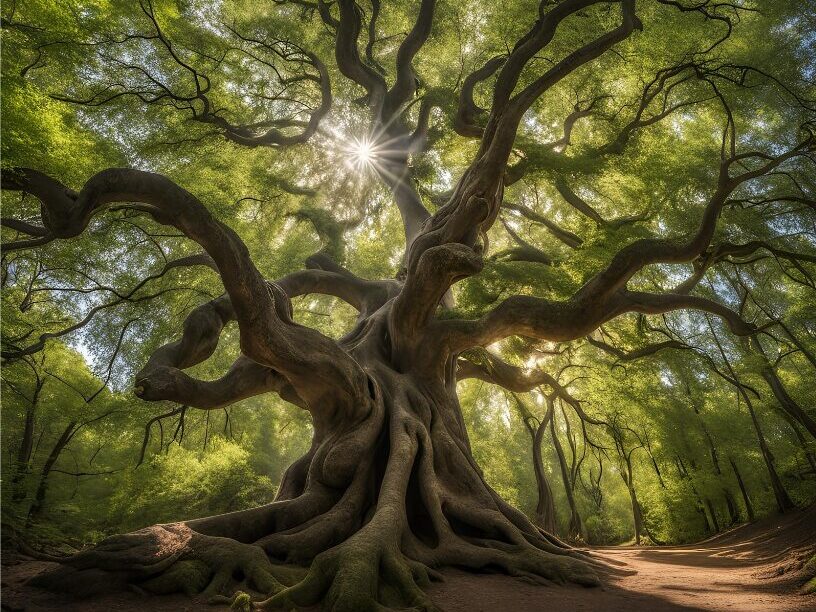

本書において抽象化は、「枝葉を切り捨てて幹を見る」ことと説明されています。

つまり抽象化とは、複雑な事象の「本質を捉える」こと。抽象レベルを高めると、異なるものごとをグループ化して、同じ事象としてとらえることが可能に。個々の経験から得られる学びを別のことにも応用できる、非常に有用なツールです。

例えば、学校で習う「歴史」の授業は、過去の出来事を暗記することが目的ではありません(テストでは暗記が求められますが…)。真の目的は、因果関係の本質を捉え、抽象化によって将来に生かすことです。

具体と抽象を行き来する思考の大切さ

具体と抽象を往復して、深い理解を目指そう

なるほど、それじゃ何事も抽象的に考えればOKってことですね!

実はそういうわけでもありません。ものごとを具体的に捉えることも重要なことです。

経験から得られた学びを応用するためには、具体と抽象を行き来する思考法が求められます。具体と抽象を往復することで、理論だけではなく解像度の高い判断や行動につなげられます。

たとえ話がうまい人は、具体と抽象をうまく往復できている人です。

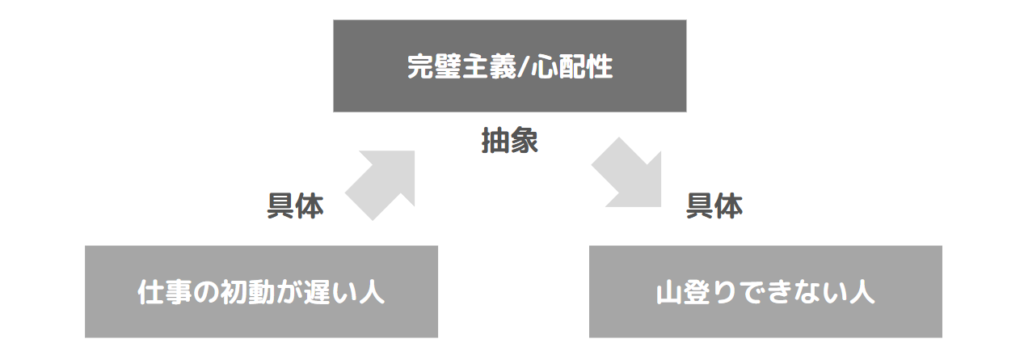

仕事の初動が遅い人

- 仕事を始める前に、完璧に手順や仕様を確認しようとする

- リスク回避のための情報収集に時間がかかりすぎてしまう

- 準備ばかりで仕事が始まらない

山登りできない人(たとえ)

- 道具を完璧に揃え、ルートや休憩ポイントを細かく確認しようとする

- 天候や予想される危険回避プランを考えすぎてしまう

- 準備ばかりで山登りが始まらない

抽象レベルがズレていると議論はかみ合わない

例えば、リーダーとして正しいのはどちらでしょうか?

- 臨機応変に対応すべき

- 言うことがブレてはいけない

実はどちらが正しいではなく、このように議論がかみ合わない場合には抽象レベルがズレています。このような「永遠の議論」は、変革期か安定期かによって適切な抽象レベルが異なります。

変革期

- 抽象度が高い議論が必要

- 斬新な製品や革新的な仕組みを作りたいときなど

安定期

- 具体性が高い議論が必要

- 現状の改善など

数値目標にとらわれすぎた私の失敗談

私も具体と抽象の往復をうまく使いこなせず、失敗した経験があります。

ある業務プロジェクトで、期初に数値目標(KPI)を設定し、チーム全体で達成へ向けて活動していました。しかし、次第に目の前の数値ばかりに目がいってしまい、本来の目的を見失ってしまうことに……。

本書とこの失敗からの学びは、具体(数値や目標)だけにとらわれるのではなく、本質(なぜその目標を達成するのか?)を常に意識することの重要性です。

現在は、なるべく物事を抽象的にとらえ、判断することを心がけています

擬人化された猫キャラクターが教えてくれる「具体と抽象」

本書の各セクションには4コマ漫画があり、抽象と具体の違いをわかりやすく伝えてくれます。

彼らのコミカルなやり取りは、抽象と具体の違いによってズレが生じてしまう場面を、ユーモラスに描いています。

思考のズレが絶妙に表現されており、くすっと笑いながら本質に迫ることができるぜ!

クロノトリガーの名言と抽象化のリンク

この本を読み終えたとき、子供の頃に夢中になったゲーム『クロノトリガー』の名言がふと浮かびました。

「あなたの目に見えてる世界と アタシの目に見えてる世界とは まったくちがうものなのかもね。 いい? 宇宙は生命の数だけ存在するわ。見えるもの、さわれるものだけが 本当と思っちゃダメよ」

物事の見え方や感じ方は人それぞれであり、見えるものだけが真実とは限らないことを教えてくれます。本書とのつながりを感じられずにはいられませんでした。

ゲームからだって、大切なことが学べるぜ?

まとめ : 具体と抽象を往復して思考を深めよう

今回は、「具体と抽象」から得られた学びを、私の実体験も交えつつご紹介しました。

より良い判断や行動をするためには、具体と抽象の両輪で思考を進めていくことが重要です。「具体⇔抽象」を往復する思考力が身に着けば、物事の全体像を把握し、最適な解決策が見出せるようになるでしょう。

おもち町の猫たちのやり取りを通じ、私たちの生活や仕事にどう活かせるのか、一緒に考えていきましょう!もっと詳しく知りたい方は、ぜひ書籍を手に取って読んでみてください。

悩めるマネジメント・リーダーへの一冊!

うまく話そうとしているあなた、実はうまく話さなくていいんです。

それでは今回はここまで。少しでもお役に立てたらうれしいです。

コメント