猫が水を飲む量、気にしたことはありますか?実は「猫がどれだけ水を飲むか」は、健康状態を映す重要なサインです。

たとえば、体重4kgの猫なら1日に必要な水分量はおよそ200ml。けれど、猫は本来あまり水を飲まない動物のため、知らず知らずのうちに脱水気味になっていることもあります。

今回は、ねこ検定公式ガイドブックを参考に、猫の水分摂取の重要性や理想的な飲水量、病気予防のポイントをまとめました。

- 猫があまり水を飲まず心配

- 腎臓病や尿路結石を予防したい

- 猫の健康管理をもっと理解したい

- 猫が水を飲みにくい理由

- 理想的な飲水量の目安と計算式

- 飲水不足が引き起こす代表的な病気

- 水をたくさん飲ませるための工夫

猫があまり水を飲まない理由

猫は、もともと乾燥地帯で生きてきた動物。水分が少ない環境でも生き延びられるように、尿を濃縮して体内の水分を維持する能力が発達しました。

体内の水分を節約できる反面、のどの渇きを感じにくい体質ということ。意識して水を飲ませる環境を作らないと、慢性的な脱水になりやすいという特徴があります。

猫に必要な1日の飲水量の目安

ねこ検定公式ガイドブックによると、

1日あたりの必要水分量は「体重1kgあたり約50ml」または「摂取カロリー1kcalあたり1ml」

とされています。

| 体重 | 1日の目安飲水量 | 例 |

|---|---|---|

| 3kg | 約150ml | 小柄な成猫 |

| 4kg | 約200ml | 平均的な成猫 |

| 5kg | 約250ml | やや大きめの成猫 |

ノエル先生は体重6kgなので、1日約300mlが目安。ただし、気温・湿度・運動量によっても変化します。

また、水分は飲み水だけでなく、フードにも含まれる水分量を考慮する必要があります。

- ドライフード:約10%

- ウェットフード:約70〜80%

ドライフード中心の猫は、飲み水からしっかり水分を補う必要があります。

飲水不足が招く 猫の3つの主要疾患

慢性腎臓病(CKD)

加齢によって腎臓の働きが低下し、老廃物をうまく排出できなくなる病気です。

猫は腎臓の中にある「ネフロン」という組織の数が犬より少なく、腎臓1㎤あたりのネフロン数は犬が約10,300個に対し、猫は約7,900個とされています。そのため、もともと腎臓病になりやすい体質なのです。

初期症状は目立たないものの、「多飲多尿」が見られる頃にはすでに腎機能の7割が失われていることもあるそう…。定期的な尿検査で尿比重(濃さ)を確認するのが早期発見のカギです。

下部尿路疾患(FLUTD)

膀胱や尿道に炎症・結石ができる病気の総称で、若い猫でも発症します。水分摂取量が少ないと尿が濃くなり、結石ができやすくなるため要注意です。

- トイレに何度も行くが、少量しか出ない

- 血尿や濁りがある

- 排尿時に痛がる

特にオス猫は尿道が細く長いため、尿道閉塞(詰まり)による命の危険もあります。

膀胱炎

細菌感染や結石などで膀胱に炎症が起きる病気。ストレスが原因のケースも多く、トイレ環境を清潔に保つことが予防になります。

頻繁なトイレ・血尿・痛みなどの異常があれば、早めの受診を!

猫に水を飲ませるための工夫

猫は環境や好みに敏感な動物。少しの工夫で飲水量を増やすことができます。

| 工夫 | ポイント |

|---|---|

| 水をこまめに交換 | 新鮮さが重要。ぬるま湯も試す |

| 水飲み場を複数設置 | 猫が通る動線上に置くと◎ |

| 器の素材を変える | 陶器・ステンレスなどを試す |

| フードに水を加える | ドライフードにぬるま湯をかける |

| ウェットフードを活用 | 手軽に水分を摂取可能 |

| 流水タイプを導入 | 動く水に興味を持つ猫が多い |

また、流水を好む猫も多いため、循環式の自動給水器を導入するのも効果的です。

飲水量の変化に気づくために

飲水量の変化は、体調の変化そのもの。特に「多飲多尿」は、腎臓病・糖尿病・甲状腺機能亢進症などのサインです。

多頭飼いの場合は、個体ごとの飲水量や排尿回数を把握する工夫も必要です。

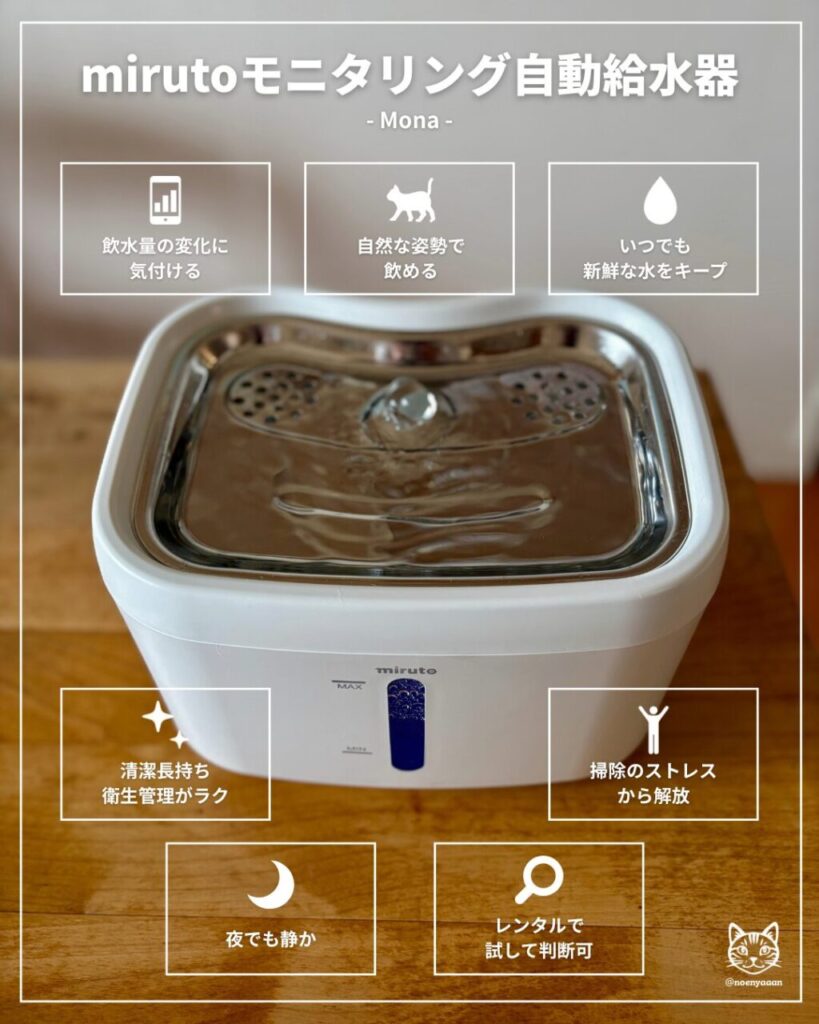

スマート給水器を使えば、1mL単位でデータ管理できるようになるぜ!

まとめ:水を制する者は、猫の健康を制す

今回は、ねこ検定公式ガイドブックを参考にした猫の水分摂取の重要性や理想的な飲水量、病気予防のポイントについてご紹介しました。

猫はのどの渇きを感じにくく、気づかないうちに脱水気味になりがちな動物です。1日に必要な水分量は体重1kgあたり約50ml。体重4kgの猫なら約200mlの水を摂るのが理想です。

日々の飲水量を“感覚”ではなく“データ”で把握することが大切。水を飲ませる工夫だけでなく、どれくらい飲んでいるかを見える化する習慣が、猫の健康を守ります。

日々の見守りを支えてくれるのが、miruto モニタリング自動給水器(Mona)。

静音設計で掃除もラク、アプリで飲水量を自動記録してくれるから、忙しい飼い主でも無理なく続けられます。

それでは今回はここまで。少しでもお役に立てたらうれしいです。

コメント